公司新闻(BOYU)

公司新闻(BOYU)

马斯克是美国著名的科技狂人,旗下有太空火箭公司等诸多全球高科技企业,美国上将询问马斯克这样一个问题,在很大程度上是期待马斯克能够从科技领域,做出他的回答。

而马斯克对此的回答是:“用科技。美国只有在基础科研领域,加大资金投入,才在未来有击败中国的可能。”虽然马斯克的回答仅有寥寥数语,但其中却透露出了诸多暗含的信息:比如,马斯克所提出的“美国应该在基础科研领域,加大资金投入”这一建议,就好比有人建议巴菲特:“你应该进入股市,靠投资股市赚钱养家”一样。众所周知,美国一向号称自己是世界上的“科技第一大国”,马斯克建议作为“科技第一大国”的美国加大对基础科研的投入,暗中饱含的语意便是:身为“第一”的美国,可能在基础科研的投入上已经悄然落伍。

而马斯克“在基础科研加大投入”这一条建议的另一重含义便是在提醒这名发问的美国上将,目前和平与发展仍然是时代的主题,以军事为主导,以战争为形势的国际竞争,在目前不太可能出现——至少也应当是在遥远的未来,而不是在当下出现。

从现实层面来看,马斯克所提出的这一建议十分切中当下美国的“痛点”。据美国总统拜登在近期做出的国情咨询报告中显示:目前美国虽然身为全球GDP占据榜首的国家,但是基础科研资金在GDP中的占比,已从此前的第一名跌至了第九名,由此也能够从侧面体现出当前美国白宫对基础科研财政投入的积极性。而财政投入,是一国基础科研发展的物质基础。如果没有财政投入的支持,那么基础科研的滞后也自然是在预料之外,却又在情理之中的事。

而造成美国在新世纪以来,基础科研财政投入逐渐减少,基础科研发展逐渐滞后的原因,主要有两方面:其一,人类文明整体的基础科研发展,进入到了一个瓶颈期。在阐述这个问题之前,我们需要进行一组概念辨析:那就是基础科研与科技的区别。所谓基础科研,指的就是以数学、物理、化学等学科为代表,对自然世界规律进行发现和阐释的科学研究。而所谓科技,指的就是以工程学、机械、制药等学科为代表,将人类科学研究与技术相结合,并最终投注于经济生产的科学技术。简而言之,“基础科研是科技发展的基础,科技是基础科研在生产中的实际应用”。

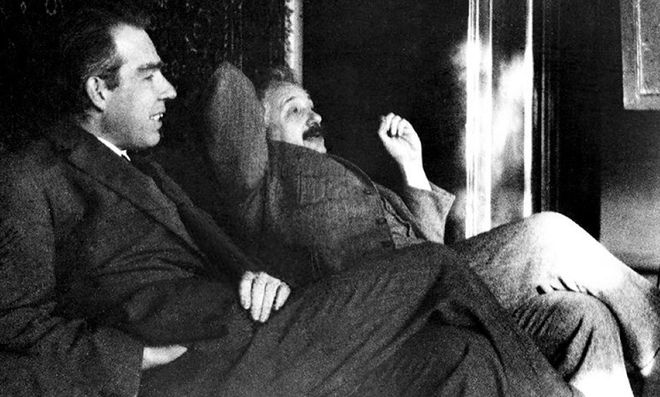

在18世纪,牛顿的自然力学理论,促成了蒸汽机、起重机在第一次工业革命中诞生;在19世纪,法拉第的电磁感应理论,焦耳的能量守恒定律,促成了发电机、内燃机在第二次工业革命中的诞生;在20世纪,爱因斯坦的相对论,玻尔的量子力学,促成了核电站在第三次工业革命中的诞生。这些都是基础科研,推动人类科技发展,乃至整个人类文明进步的例证。正因为美国在此前对基础科研的投入和重视,所以在第二次、第三次工业革命期间,有一大批优秀的科学家,足以影响人类文明的发展,都诞生在美国,美国曾一度走在了人类文明科学与技术发展的前列。

然而,自20世纪90年代开始,人类的基础科研发展便迈入到了一个长时间得不到新突破的“瓶颈期”。所谓人类基础科研发展的“瓶颈期”,指的就是在短时间内,人类科学界很难再出现一种对既有基础学科理论体系产生颠覆性影响的变革理论。比如,牛顿的经典力学就是对中世纪欧洲古代物理学的颠覆;而爱因斯坦的相对论,玻尔的量子力学,则又是对牛顿经典力学构筑学科体系的一种颠覆,这些颠覆都可以为人类文明整体带来翻天覆地的变革性力量。但遗憾的是,这样具有颠覆性意义的理论成果,在20世纪90年代后便再也未曾出现过。

尽管每年我们都能看到,以诺贝尔奖认可为代表的人类新发明、新理论依然层出不穷,但是这些所谓的“新理论”,实际上都是建立在人掌握既有理论的延伸,只能说这些新理论是对人类既有基础学科理论体系的丰富与拓展,而并不能产生具有颠覆性的作用。因此,现代科学家们把这些新理论的发现都称作是“低垂的果实”,意思就是说这些“新理论”就如同树上早已成熟的果子一样,只要人轻轻踮起脚尖就能够抓到,而不需要消耗太多的精力。而美国作为曾经在基础科研走在世界前列的国家,更能感受到当前人类基础科研共有的“低垂果实”难题,这就好比一个考试考了98分的同学,想要考到100分只有2分的进步空间,而这2分的进步空间是非常难以再向前推进的。相反,一些基础科研相对后发的国家,比如非洲和拉丁美洲的国家,他们对基础科研的压力感受就可能会小很多。

而造成美国的基础科研发展停滞的第二个原因,便是1991年苏联的解体,这使得美国在基础科研的竞赛中缺少了一个有力的竞争者,从而使得美国的基础科研缺少了一个刺激它发展的外部因素。1947年杜鲁门宣言的发表,标志着美苏两大国冷战的开始,冷战不仅仅是两种社会制度之间的意识形态之争,国家之间的利益之争,也是一场两国之间科学与科技之间的竞争,其中最典型的就不得不说美苏两国之间的太空竞赛。在1961年,苏联将加加林送上太空,使加加林成为人类历史上第一名进入太空的宇航员之后,美国便立即启动了计划将人类送上月球的“阿波罗计划”。这是人类历史上投资最多,涉及科研人员最广的科研计划之一,

时任美国总统肯尼迪曾经这样说道:“我们必须要登上月球,不是因为登月很容易,而恰恰是因为太难。”1969年,美国宇航员阿姆斯特朗登上月球,并在月球上留下了自己的脚印,他感慨道:“这是我的一小步,却是人类文明的一大步。”截止1972年阿波罗计划结束,人类共累积进行了6次登月,而其中为了实现登月,而衍生出的各种新科技、新发明,至今仍然影响着我们如今的生活:比如现今方便面中的脱水蔬菜包,还有婴儿的“尿不湿”,都是诞生于阿波罗登月时期。

然而,在1972年阿波罗计划终止之后,时至今日人类便再未进行过登月,阿波罗计划成为了人类“登月史”的绝唱。而造成美国不再重视太空探索,开展大规模登月的重要原因之一,便是1991年苏联这个太空科技大国的解体。失去了外部环境刺激的美国,从此以后放缓了基础科研的脚步,自然也就在21世纪的很长一段时间里,并没有再制定如美苏冷战时期那样大规模的登月计划。而到了90年代末,21世纪初,随着互联网和金融行业的发展,美国的经济结构开始逐渐“脱实向虚”,大批实体工业流散到海外各地,人们对产生经济效益更快的互联网和金融投资趋之若鹜,对基础科研的重视程度也就相应越来越少。因此,意识到基础科研已逐渐落后的美国,在近些年也不断开始鼓励实体产业的“回流”与基础科学的发展。

但是,即便当前的美国如同马斯克所说的那样,加强对基础科研的投入,也未必能够在未来“战胜中国”,而造成美国获胜无望的原因也是多方面的:其一,不仅只有美国的科学界、政界精英逐渐意识到了基础科研发展的重要性,我们中国在近些年也对基础科研的投入和重视有增无减,比如我国的“强基计划”,正是为我国基础学科发展所制定的一套大纲和蓝图。中美双方之间的科技发展,是在同一条起跑道上,同时向前走的一个过程,而并不是一方不动,另一方一直在行走。如果目前的美国以当下中国的基础科研水平为自己的标杆,来试图实现所谓的“超越”,那么这样的想法无异于刻舟求剑。

而影响美国在基础科研领域加大投入的第二个因素,便是基础科研本身是一个投资长,见效慢的领域,也就是说,基础科研的成果可能并不能为人带来实际的经济效益。基础科研成果与现实中生产的结合,诞生出科技成果需要漫长的一段时间。就好比牛顿的经典力学,并不能成为驱动蒸汽机提高功率的动力;而爱因斯坦的相对论,也没有给出核反应堆建设的具体方案。科学在现实中的应用,需要时间的积累和沉淀,需要学术界、行业界的多方配合。而美国则是一个资本主义性质的“民主”国家,影响美国在重大领域是否进行投入的,有两大因素,一是资本,二是民生。

从目前美国的状态来看,这两大因素都会对美国在基础科研领域的投入形成向后“拉力”:从资本来看,基础科研的投资周期长,见效慢,而美国互联网、金融资本在近年发展已是树大根深;而从民意上来看,目前备受疫情困扰的美国民众,也更期待的是民生的改善,而投资基础科研对改善民生的见效,在短期内也并不明显。因此,有学者得出结论:未来中美之间的基础科学发展,距离恐怕只会越来越小。

访问博鱼boyu手机版

微信公众号